|

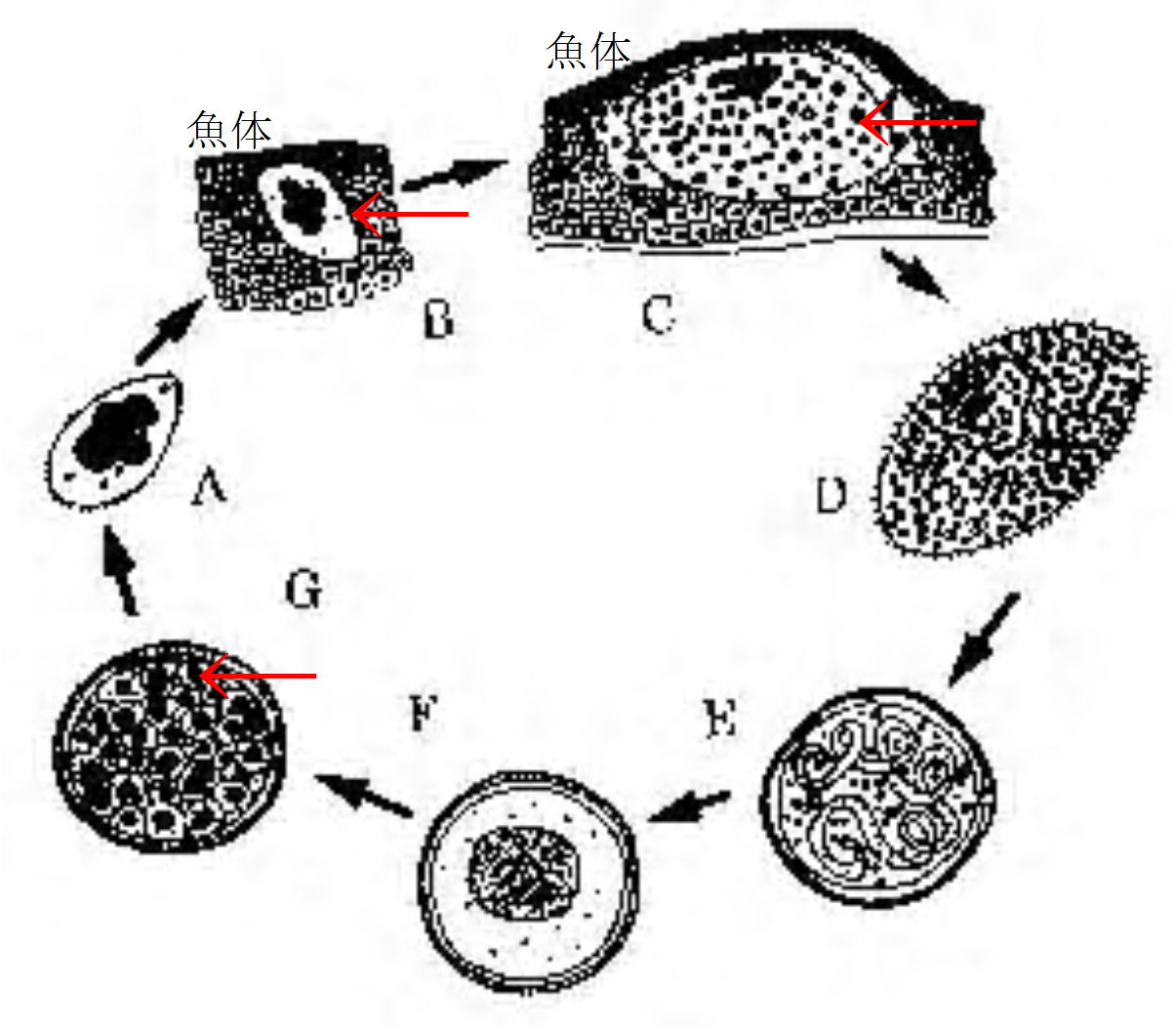

敀揰拵偺惗妶巎偲偟偰偼丄 A丗僙儘儞僩丗theront乮惉挿偟偨巕拵乯 B丗儂儘儞僩丗phoront(姶愼偟偨巕拵) C丗僩儘儂儞僩丗trophont( 惉拵乯 D丗僾儘僩儌儞僩丗p倰otomont乮棧扙偟偨惉拵乯 E-G丗僩儌儞僩丗 tomont乮僔僗僩乯俤丗僔僗僩偺宍惉 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俥丗忟嵶朎僩儅僀僩偺敪惗 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂G丗忟嵶朎僩儅僀僩偺惉挿 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮G撪偺嵶朎偼忟嵶朎僩儅僀僩乯丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僩儅僀僩丗tomite(巕拵)丂側偳偺屲抜奒偑偁傞條偱偡丅 Cryptocaryon irritans偺惉拵俠乮僩儘儂儞僩丗trophont乯偼悢擔娫嫑偵婑惗偟偨屻丄棧扙偟傑偡丅 俤僩儌儞僩乮 tomont 乯偑悈拞 偱僔僗僩傪宍惉偟傑偡丅 俧僔僗僩偺撪晹偵戝検偺巕拵乮僩乕儅僀僩丗tomite乯偑敪惗偟傑偡丅 姶愼弌棃傞抜奒偵惉挿偟偨俙僙儘儞僩乮theront乯偑丄俧僔僗僩偐傜悈拞偵扙弌偟偰嵞傃嫑偵婑惗偟傑偡丂丂丂 |

巹傕偙傟偵娭偡傞乽掅梟懚巁慺壓偱偺媥柊乿偺傕偲偵側偭偨暥專傪扵偟傑偟偨偑丄尒偮偐傝傑偣傫偱偟偨丅

偦偙偱丄摨嬈廱堛巘偺曽偵楢棈傪偍婅偄偟傑偟偨偑丄巆擮側偑傜宷偑傜側偄條偱偡丅

偦偙偱巇曽偑偁傝傑偣傫偺偱丄帠屻彸戻偲尵偆帠偱堦晹暥復傪曄偊偨傝傑偲傔偨傝偟偰堷梡偝偣偰捀偒傑偟偨丅

椙塱抦媊巵偺尋媶偵傛傝傑偡偲丄乽掅梟懚巁慺忦審壓偱28擔娫媥柊偝偣偨僔僗僩傪嵞傃崅梟懚巁慺忦審壓偵栠偟偨応崌丄40擔乣50擔偺娫偵僙儘儞僩傪曻弌偟丄嵟廔揑側僙儘儞僩偺曻弌棪偼嵟弶偐傜崅梟懚巁慺忦審壓偱攟梴傪懕偗偨僐儞僩儘乕儖幚尡偺寢壥偲嵎偑側偐偭偨丅

乮寧姧奀梞/崋奜No/14,1998丂75儁乕僕乯乿

忋婰偵婰嵹偟偰偄傞忬懺偵側傞偺偼偳偺傛偆側忦審壓偱僔僗僩偑媥柊偵擖傞偺偐丠悈壏丄梟懚巁慺埲奜偵偳偺傛偆側忦審偑偁傞偺偐丠

悈憛撪偺掅梟懚巁慺側娐嫬偱偁傞鄅嵽撪晹傗掙嵒偺掙晹丄俴俼偺撪晹側偳偺乽儈僋儘側昻巁慺椞堟乿偑悈憛撪偺偁偪偙偪偵揰嵼偟偰偄傞壜擻惈丠

掅梟懚巁慺娐嫬壓偱媥柊偟偰偄偨僔僗僩偑丄憒彍偵傛偭偰昞柺偵業弌仺巁慺嫙媼偝傟丄妶惈壔偟偰僙儘儞僩傪曻弌偟偨丅乿偲尵偆幙栤幰偺栤偄偵懳偟偰丄夞摎偼埲壓偺捠傝偱偟偨丅

傑偢丄乽掅梟懚巁慺壓偱偺媥柊乿偵偮偄偰偱偡偑丄

悈嶻帒尮儗儀儖偱偺掅梟懚巁慺堟偼乽梟懚巁慺俀ppm埲壓乿丄悈堟挷嵏儗儀儖偲偟偰乽俁ppm埲壓乿偲偄偆愝掕偲偺帠偩偭偨偺偱偡丅

偙傟傪梴怋嫑摍偵偍偗傞敀揰昦偺廤抍敪惗偑丄懡偔栤戣偵側傞悾屗撪奀増娸椞堟偵偍偒偐偊傞偲丄乽梟懚巁慺俁ppm乿偲偄偆悢抣偑悈怺俁侽倣偱傕摓払偟偊側偄抣偱丄乽変偑壠乿偺悈憛偱偼婲偙傝偊側偄掅巁慺忬懺側偺偩傠偆側偲丅

掅悈壏偵偮偄偰偱偡偑丄乽変偑壠偺悈憛乿偱偼丄婲偙傝偊側偄悈壏偩側偲偄偆扨弮側棟桼偱帺屓姰寢偟偰偟傑偭偨...偲偄偆偺偑杮壒偱偡丅

尰抜奒偱丄乽悈憛撪奀悈嫑敀揰昦偵偍偗傞僔僗僩偺媥柊乿傪桴偐偣傞忣曬偑傒偁偨傜側偐偭偨偺偱乿偲偄偆偺偑丄偦傟傜偟偄棟桼偵側傞偱偟傚偆偐丅

(堦晹暥復傪曄偊傑偟偨丅)

偲尵偆撪梕偱偟偨丅

偙偙偐傜偑巹偺堄尒偵側傝傑偡偑丄 乽掅梟懚巁慺娐嫬壓偱媥柊偟偰偄偨僔僗僩偑丄憒彍偵傛偭偰昞柺偵業弌仺巁慺嫙媼偝傟丄妶惈壔偟偰僙儘儞僩傪曻弌偟偨丅乿偲尵偆堄尒偵偮偄偰偼丄偐偭偰偺巹傕偦偺條偵峫偊偰偄傑偟偨丅

偟偐偟丄僩儕乕僩儊儞僩悈憛偱偺帯椕偵傛傞幚慔寢壥偵傛偭偰丄偳偆傕偦偆偱偼側偄傒偨偄偩両偲尵偆條偵崱傑偱偺峫偊傪夵傔偞傞傪摼側偔側傝傑偟偨丅

暥專偵嵹偭偰偄傞敀揰拵僔僗僩偺媥柊偺忦審偑丄

嘆掅悈壏壓(15亷埲壓)偱僔僗僩偺媥柊傪妋擣偱偁傟偽丄

嘇掅梟懚巁慺偱僔僗僩偺媥柊傪妋擣偱偁傟偽丄

嘆掅悈壏偵偮偄偰偼丄

擬懷惈奀悈嫑傪帞堢偡傞偺偵変乆儂價乕傾僋傾儕僗僩偺堦斒揑側奀悈嫑悈憛偱偼偦偺條側壏搙偱帞堢偡傞偙偲偼偁傑傝峫偊傜傟傑偣傫丅

嵟掅壏搙偼19亷偔傜偄偱偼側偄偱偟傚偆偐丠

擬懷惈奀悈嫑偺帞堢偵15亷埲壓偵帄傞偙偲偼傑偢偁傝傑偣傫丅

巹偺忋婰僩儕乕僩儊儞僩悈憛偱傕丄悈壏27亷偺忦審偱傕敀揰拵偺媥柊偼偁傝摼傑偡丅

嘇掅梟懚巁慺偵偮偄偰偼丄

埲壓丄忋婰偵嬤偄暥專傪尒偮偗傑偟偨丅

悈幙偺娐嫬婎弨

http://www.env.go.jp/kijun/wt2-2.html丂嵍婰傛傝堷梡

暿昞俀丂惗妶娐嫬偺曐慡偵娭偡傞娐嫬婎弨 奀堟

| 崁栚 椶宆 |

棙梡栚揑偺揔 墳 惈 | 婎 弨 抣 | 奩摉悈堟 | ||||

| 悈慺僀僆儞擹 搙 (倫俫) |

壔妛揑巁慺梫 媮 検 (俠俷俢) |

梟懚巁慺検 丂(俢俷) |

戝挵嬠孮悢丂 | n-僿僉僒儞拪弌暔幙 (桘暘摍) |

|||

| 俙 | 悈 嶻 侾 媺 悈丂丂梺 帺慠娐嫬曐慡 媦傃俛埲壓偺棑偵宖偘傞傕偺 |

7.8埲忋8.3埲壓 | 俀mg/l埲壓 | 7.5mg/l埲忋 | 1,000MPN/100ml埲壓 | 専弌偝傟側偄偙偲丅 | 戞侾偺2偺(2)偵傛傝悈堟椶宆偛偲偵巜掕偡傞悈堟 |

| 俛 | 悈 嶻 俀 媺 岺 嬈 梡 悈 媦傃俠偺棑偵宖偘傞傕偺 |

7.8埲忋8.3埲壓 | 俁mg/l埲壓 | 俆mg/l埲忋 | 亅 | 専弌偝傟側偄偙偲丅 | |

| 俠 | 娐 嫬 曐 慡 | 7.0埲忋8.3埲壓 | 俉mg/l埲壓 | 俀mg/l埲忋 | 亅 | 亅 | |

http://www.env.go.jp/kijun/mizu.html

垽抦導悈嶻帋尡応嫏応娐嫬尋媶晹

埳惃丒嶰壨榩昻巁慺忣曬乮俫侾俉亅俀崋乯 嵍婰傛傝堷梡

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂伀

垽抦導悈嶻帋尡応偱偼丄梟懚巁慺朞榓搙 50%埲壓傪掅巁慺丄30%埲壓傪昻巁慺偲偟偰偄傑偡丅

梟懚巁慺朞榓搙(%)偲梟懚巁慺擹搙(ppm)丄嫑夘椶傊偺塭嬁偺娭學偼丄偍偍傛偦埲壓偺偲偍傝偱偡丅

| 巁慺朞榓搙 | 巁慺擹搙 | 嫑夘椶傊偺塭嬁 |

| 50% | 栺 4ppm | 嫑椶丒峛妅椶偵埆塭嬁 |

| 30% | 栺 2ppm | 奓椶丒掙惗嫑椶偺惗懚崲擄 |

| 10% | 栺 0.8ppm | 慡偰偺掙惗惗暔偺惗懚崲擄 |

埲忋偺條偵丄

掅梟懚巁慺忦審偼乽係ppm埲壓乿丄堦斒嫑夘椶偵懳偡傞埆塭嬁偑尰傟傞偺偼丄乽栺係ppm埲壓乿偲側偭偰偄傑偡丅

乽昻巁慺悈堟乿傪乽俀ppm埲壓乿偲偡傟偽丄乽2ppm埲壓乿偱偼奓椶丒掙惗嫑椶偺惗懚崲擄偱偁傝丄

偙偺帪揰偱丄奀悈嫑偑惗偒偰偄傞掙嵒偺柍偄悈憛丄偮傑傝儀傾乕僞儞僋偱偼乽3ppm埲壓乿偲偄偆梟懚巁慺悢抣偼懚嵼偟側偄偙偲偵側傝傑偡丅

埲忋偺撪梕偵懳偟偰丄棤晅偗傞巹偺幚慔寢壥偑偁傝傑偡丅

巹偺夁嫀偺 僩儕乕僩儊儞僩悈憛偼丄

嘆鄅夁曽幃偼丄奀悈梡忋晹鄅夁憛(僂僃僢僩&僪儔僀)偺傒偱丄掙嵒傪晘偐側偄60婯奿悈憛偺儀傾乕僞儞僋偱偁傞帠丅

嘇嵟弶偼惓忢側斾廳1.023丄悈壏27搙丅

嘊帯椕偡傞帪偼儅僕僇儖硟H乕僞乕偺揧壛偲掅斾廳帯椕朄偱偡偑丄嵟弶偼掙柺悈棳偺晅梌柍偟偱偙偺忬懺偱敀揰昦偑姰帯偟傑偟偨丅

嘋摉慠丄棧扙偟偨惉拵偼掅斾廳偺娐嫬曄壔偵懳墳偟偰僔僗僩偵側傝掙柺偵捑揳丅

偦偙傊丄

俙偺曽朄偲偟偰丄僷孤偺條側暔偱掙柺傪姫偒忋偘傞條側奀悈偺捛壛曽朄偱偡傟偽丄敀揰昦偺嵞敪偑尒傜傟傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂掙柺偵巁慺傪嫙媼偟偨偲尵偆帠偱梟懚巁慺検偺憹戝愢傪偁偘傜傟傞偱偟傚偆丠

俛偺曽朄偲偟偰丄姺悈偡傞帠柍偔丄僷儚乕僿僢僪偩偗偱嵞傃掙柺偵悈棳傪偮偗偨偩偗偱傕丄敀揰拵偺嵞敪偑尒傜傟傑偟偨丅

俠偺働乕僗偲偟偰丄帯椕悈憛偱偼悈壏傪忢帪俀俈搙偵愝掕偟傑偡偑丄嬼慠偵傕僸乕僞乕偑夡傟偨帠偵婥偑偮偒傑偣傫偱偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偁傞帪偵悈壏偺掅壓傪敪尒偟偨帠偑偁傝丄偙偺帪丄敀揰昦偺嵞敪偼擣傔傜傟傑偣傫偱偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂悈壏偑掅壓偡傟偽丄俀俈搙愝掕帪傛傝偼棟榑揑偵梟懚巁慺擹搙偑崅偔側傞偵傕娭傢傜偢丄敀揰昦偺敪惗偼擣傔傜傟傑偣傫偱偟偨丅

偦偺墑挿偲偟偰丄

俢偺働乕僗偱偼丄僄傾乕僗僩乕儞偵偰巁慺嫙媼偟偰朞榓忬懺偱偁傞偵傕娭傢傜偢丄嵞敪偼擣傔傜傟傑偣傫偱偟偨丅

懠偵丄

E偺働乕僗偲偟偰偼丄悈憛撪傪姰慡偵擬搾徚撆偵傕娭傢傜偢丄鄅夁憛偵敿暘儊僢僔儏偵擖偭偨傠夁嵽(僪儔僀晹暘)傪庢傝敳偒帞堢悈偵偰愻忩丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偦偺屻丄傠夁嵽傪鄅夁憛偵栠偟偨屻丄敀揰昦偺敪惗偑擣傔傜傟傑偟偨丅

埲忋偺帠偐傜丄

偙傟傜傪摑崌偡傟偽悇應偵側傝傑偡偑丄

媥柊丂仺丂梟懚巁慺丒悈壏偺掅壓偺懠偵丄巋寖偑柍偄丠敀揰拵偺庢傝姫偔娐嫬偺楎壔(栻嵻偺摫擖偲偐)偵懳偟偰媥柊丠

妶惈丂仺丂梟懚巁慺擹搙丒悈壏偺曄壔偩偗偱偼側偄丅

丂丂丂丂丂丂丂悈棳側偳偺敀揰拵偺僔僗僩傪摦偐偡丠壗偐偟傜僔僗僩傪傂偭偔傝曉偡偲偐丠

丂丂丂丂丂丂丂偦偺條側撍敪揑側暔棟揑巋寖側偳偺娐嫬曄壔偱婲偒傞壜擻惈偑崅偄偲尵偆帠傪帵嵈乮偟偝乯偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丠

丂丂丂丂丂丂丂偲巹偼偙偺條偵曄壔偟峫偊傞偵帄偭偨栿偱偡丅

偙傟傪妋擣偡傞偺偵丄 嫑昦尋媶亀39乮4乯丆175-181乮2004乯亁偱峴傢傟偨摨條偺曽朄偱攟梴偟丄

泎壔捈慜偺奀嶻敀揰拵偺僩儌儞僩乮僔僗僩乯丂仺丂泎壔偟偨僙儘儞僩偼姦揤偵晅拝偟偰丂仺丂僩儘儂儞僩乮塰梴懱乯偵曄懺偟仺僩儌儞僩乮僔僗僩乯傪宍惉偟偙偺帪揰偱惗懚壜擻偱偁傟偽丄偄偭偨傫僔僗僩偵側偭偨敀揰拵僩儌儞僩乮僔僗僩乯傪悈壏丒梟懚巁慺側偳偺摨堦忦審偱丄

嘆暔棟揑巋寖偑偁傞丠(僔僗僩傪摦偐偟偨傝丄傂偭偔傝曉偡側偳偺巋寖傪壛偊傞)

嘇暔棟揑巋寖偑柍偄丠(僔僗僩傪摦偐偟偨傝丄傂偭偔傝曉偡側偳偺巋寖傪壛偊側偄)偲尵偆偙傟傜俀偮偺忦審偱偼丄偦偺屻偺敀揰拵偑偳偺條偵堘偭偰偔傞偺偐丠椺偊偽丄

俤丗僔僗僩偺宍惉丂仺丂俥丗忟嵶朎僩儅僀僩偺敪惗丂仺丂G丗忟嵶朎僩儅僀僩偺惉挿丂仺丂乮G撪偺嵶朎偼忟嵶朎僩儅僀僩乯丂仺丂僩儅僀僩丗tomite(巕拵)

偲尵偆僾儘僙僗偵帄傞嵟廔妋擣偑昁梫偱偼側偄偐偲峫偊偰偍傝傑偡丅

偱偡偐傜丄尰帪揰偱偼乽僩儌儞僩傪宍惉偡傞偙偲偼側偐偭偨丅乿偲尵偆條側尰嵼偺忬嫷偱偼丄帪婜彯憗偺屘偵偦傟傪妋擣偡傞帠偑壜擻偲側傞擔傑偱乽帪乿傪懸偮偟偐偁傝傑偣傫丅

偦偙偱丄

尰嵼丄変乆儂價乕傾僋傾儕僗僩偑弌棃傞帠偲尵偊偽丄奀悈嫑傪帞堢偡傞偺偱偁傟偽悈憛奜偐傜敀揰拵傪帩偪崬傑側偄丄敀揰拵偵巋寖傪梌偊側偄丅

偦偺梊杊偵丄

僩儕乕僩儊儞僩悈憛偺愝抲丒専塽

巼奜慄嶦嬠摂丄儓僂慺嶦嬠摏丄僆僝僫僀僓乕摍乆偼柍偔偰傕嫑椶偺帞堢偼壜擻偱偡偑丄偙傟傜傪妶梡偡傞偲尵偆帠偵側傞偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僋儘僱僐

嶲峫暥專

http://www.pref.aichi.jp/suisanshiken/

埳惃丒嶰壨榩昻巁慺忣曬乮俫侾俉亅俀崋乯

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/zu/eav09/eav090000000000.html#2_2_2

http://www.fish-pathology.com/

http://ich-free.com/

http://www.pref.okayama.jp/norin/saibai/hougijyu/hougij.html

嬨廈戝妛戝妛堾憤崌棟岺妛尋媶壢戝婥奀梞娐嫬僔僗僥儉妛愱峌

http://www.esst.kyushu-u.ac.jp/JISSYU/report-1.htm

梟懚巁慺擹搙僨乕僞偺僼僅乕儅僢僩

Depth(m) DOctd(ml/l) DOmax(ml/l)

Depth(m) DOctd(ml/l) DOmax(ml/l)

DOctd: CTD撪憼僙儞僒乕偱寁應偟偨梟懚巁慺擹搙

DOmax: CTD撪憼僙儞僒乕偱寁應偟偨悈壏丒墫暘偐傜嶼弌偝傟偨朞榓梟懚巁慺擹搙